世界上一切物质都是由原子构成的,原子又是由原子核和它周围的电子构成的。氢原子核的融合和重原子核的分裂都能容放出能量,分别称为核聚变能和核裂变能,简称核能或核电。核电的优势:1.核电是清洁能源,对环境影响小,核能发电不像化石燃料发电那样排放巨量的污染物质到大气中,目前的环境污染问题大部分是由使用化石燃料引起的,化石燃料的燃烧排放大量二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物和飘尘,造成全球气温升高、酸雨频降并破坏臭氧层,对人类和环境能够造成极大威胁和损害,核电站不会造成这种环境污染,因为他不使用化石燃料,因此核能发电不会造成空气污染。核电不会产生加重地球温室效应的二氧化碳。

2.核电的成本中,燃料费用占的比例较低。从燃料资源上而言,世界上有比较丰富的核资源,核燃料有铀、钍氘、锂、硼等等,全球铀的储量约为417万吨。地球上可供开发的核燃料资源、可提供的能量是矿石燃料的十多万倍。

3.核燃料单位体积内的包含的能量比起化石燃料高上几百万倍。核能要比化学能大得多,所以核电站所消耗的核燃料比同样功率的火电厂所消耗的化石燃料要少得多。

5.核电的运行功率稳定,不像风电水电受外界环境影响很大,现在核电一般12~18个月换料一次,需要停堆2~3周,其他时间基本都在满功率运行。

核电的劣势:到现在为止,还没有一个国家能找到安全、永久处理高放射性核废料的办法。但核废料无法处理仅仅意味着无法在极短的时间内消灭,其本身在储存过程中的安全性还是有保障的。2、热污染:受制于常规岛内的用于发电的现有蒸汽汽轮机热效率较低,因而其比一般化石燃料电厂会排放更多废热到周围环境中,故核能电厂的热污染较严重。

现在很多人网上讨论核电,怎么怎么样,大放阙词,这说明了我们对核电的重视,及对核电未来的认可与肯定,从全球核电装机占比来看,美国和俄罗斯的核电装机容量占比都在20%左右,欧盟地区将近30%。

美国的96个核电机组遍布在30个州,由30个不同的电力公司运营,总装机容量为98.2GW。2019年美国的核电发电量为809TWh,占美国电力市场的20%。占全球核能总发电量的30%以上。

2019年俄罗斯的核能发电量为195.5TWh,约占发电总量的19.7%。俄罗斯已经快成为中子反应堆技术的世界领导者,并且俄罗斯正在稳步扩大其核能影响力。

法国的核电占全国发电量约70%,是世界上最高的。法国拥有58座在运的机组,装机容量为63.1GW,Flamanville3号机组正在建设中。2019年法国的核能发电量为382.4TWh。中国的核电总装机容量为47.5GW,为世界第三大核能发电国。

瑞典有7台在运的核电机组,装机容量为7.7GW。2019年瑞典的核能发电量为64.4TWh,占该国发电总量的34%。

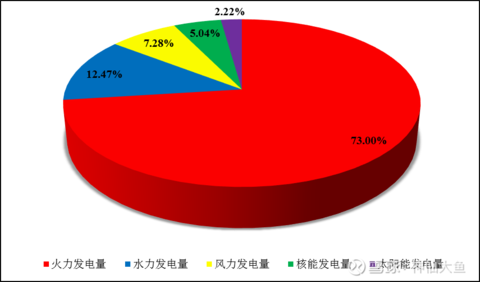

2019年中国的核能总发电量为330.1TWh。2019年中国的核电占全国总发电量约为5%,同比增长18%。

从数据上来看,我国核电占全国发电总量的百分之6都不到,大大落后于其他几个国家,说明了我国对于发展核电是谨慎的。碳中和四大能源,水能、风能、太阳能、核能,风光水核,核是排最后,我国全力发展了风电光伏,也大大减缓了大部分地区的用电压力,也减少了碳排放,所以核电并不是那么必须要全力发展的东西,但是我们也不忽视核电发展,只是相对谨慎,我们主要是想稳定,安全,并未达到需要大规模使用的地步,有几方面咱们不可以忽视,我国并没有大规模的铀矿(核裂变需要),还有就是技术上的突破,处理核废料,核反应堆,核电站出现的几十年里,总共发生过三次严重的事故,分别是1979年发生在美国的三哩岛核事故,1986年发生在前苏联的切尔诺贝利核事故,和2011年发生在日本的福岛核事故。这三座核电站都是属于第二代核电技术,中国宣布2060年前实现“碳中和”,目前我国的年碳排放量约为160亿吨,就是要在40年间使我国的净排放从100亿吨变为0亿吨。如果不发展核电,单靠水能、风能和太阳能,中国几乎是没办法完成2060年“碳中和”的目标,所以发展核电也就势在必行了。从发电量看,中国核电占全国发电量都不到到百分之6,

目前全球经济已有复苏迹象,这使得电力需求出现反弹。国际能源署发布警告称,2021年全球电力需求将增加5%,而绝大部分新增电力需求将通过燃煤发电得到满足,这会将碳排放量推向历史上最新的记录。在此情况下,全力发展核能以取代化石燃料电厂可避开碳排放量的增加。因此各国在充分的利用现有核电机组发电的同时,应加快新核电机组的建设。具体措施如下:一方面,各国新建核电机组时能够最终靠近期某一类型首座电厂(FOAK)的建设来获取专业相关知识并建立供应链,以及利用从首座电厂建设项目中获得的经验教训来降低核电建设成本;另一方面,各国必须致力于研究、开发和部署下一代核反应堆,这中间还包括小型模块化反应堆和其他先进核技术。

海上小堆全称为海上小型核反应堆或海上(浮动)核电站,根据国际原子能机构(IAEA)的定义,是发电功率小于300兆瓦的核反应堆动力装置,是以成熟的大型陆上商用压水堆核电站为参考,将缩小版的核电站安装在船舶上,结合成熟的海洋设施技术,开发出的满足最高核安全要求和海洋客户的真实需求的分布式海洋综合能源系统。小堆除了具备核电清洁、供电稳定的优势,还具有高安全性、更灵活、用途更广泛的特点。在民用领域,一方面能够为海上油气田开采、海岛开发、我国滨海城市等的供电、供热和海水淡化提供较为可靠、稳定的电力,另一方面也可为破冰船提供推进动力,在军事上也有很多用途。仅就海上石油钻采方面的需求粗略估计,未来市场规模就逾1000亿元。

氢能被视为一种新的低碳解决方案,氢是一种清洁能源,燃烧生成水,不会产生任何污染物,我国从“七五”开始始终没中断氢能的研发,确立了多项氢能研发的项目,确立氢能发展为国家优先能源战略地位。氢经济的前景诱人,制氢电力来源花费巨大:其需要量是巨大的,需要多种形式的能源来满足。仅以美国为例,若全美汽车都是用氢做能源,氢采用电解水制取,核能发电来满足,用以提供电解水的氢气电能来源.需要240,000吨铀矿—提供2,000座600兆瓦发电厂,等于8400亿美金,等于每GGE单位2.50美元.实现氢经济的关键技术有待进一步突破,核能有潜力成为绿氢生产的重要方法,采用现有的进行低温核电解和到2030年代使用先进的核反应堆进行高温核电解,以及在2030年代中后期利用“先进的模块化提供的极高温热源”直接进行水的热化学分解。另外正在发展中的第四代核能系统不仅可在未来为世界提供更安全、更清洁的核电生产,而且将为实现大规模制氢创造条件。

核聚变(nuclearfusion),又称核融合、融合反应、聚变反应或热核反应。核是指由质量小的原子,主要是指氘,在一定条件下(如超高温和高压),只有在极高的温度和压力下才能让核外电子摆脱原子核的束缚,让两个原子核能够互相吸引而碰撞到一起,发生原子核互相聚合作用,生成新的质量更重的原子核(如氦),中子虽然质量比较大,但是由于中子不带电,因此也能够在这个碰撞过程中逃离原子核的束缚而释放开来,大量电子和中子的释放所反映出来的就是巨大的能量释放。这是一种核反应的形式。原子核中蕴藏巨大的能量,原子核的变化(从一种原子核变化为另外一种原子核)往往伴随着能量的释放。核聚变是核裂变相反的核反应形式。科学家正在努力研究可控核聚变,核聚变可能成为未来的能量来源。核聚变燃料可来源于海水和一些轻核,所以核聚变燃料是无穷无尽的。人类已能实现不受控制的核聚变,如氢弹的爆炸。优势核聚变释放的能量比核裂变更大无高端核废料,可不对环境构成大的污染,燃料供应充足,地球上重氢有10万亿吨(每1升海水中含30毫克氘,而30毫克氘聚变产生的能量相当于300升汽油),科学家们估计,到2025年以后,核聚变发电厂才有可能投入商业运营。2050年前后,受控核聚变发电将广泛造福人类。

英国慢慢的开始启用新的核聚变研究,英国原子能管理局(UKAEA)在罗瑟勒姆的先进制造园区启用了新的核聚变技术设施,将在核聚变发电厂的模拟条件下开发测试材料和组件,英国政府还宣布,它正在寻找一个100公顷的场地,来建造世界上第一个核聚变原型发电厂,并希望在2030年开始建设。在英国原子能机构(UKAEA)监管下,能源生产项目(STEP)球形的托卡马克,也试图在2040年建立一个运营设施。UKAEA表示正在加大开发核聚变的力度,该技术设施将在商用核聚变原型的工程设计中发挥及其重要的作用,代表了很重要的国家能力。

据BBC新闻网站报道,美国科NationalIgnitionFacility(国家点燃实验设施,NIF)的核聚变研究取得重大进展,8月8日进行的一项实验产生了1.35兆焦耳(MJ)的能量——大约是输送到燃料舱的激光能量的70%(激光输入的能量为1.9兆焦耳)。作为进步的衡量标准,这次实验的产出是NIF在2021年春季创下的先前记录的8倍,是2018年实验产出的25倍。

3月10日,中核战略规划总院与科技部核聚变中心在总院签署战略合作协议,双方将进一步开展深入合作,实现互利共赢发展,助力国际热核聚变实验堆(ITER)计划高效实施。战略规划总院党委书记、董事长潘启龙,院长、党委副书记尹卫平,副院长施军、康椰熙、张春东,核聚变中心主任罗德隆,副主任王敏、钱小勇等参加协议签署仪式。尹卫平与罗德隆代表双方签署了协议。协议签署前,双方举行了会谈,回顾了双方的合作历程,并就深化战略合作交换了意见,达成了共识。

从长远来看,核能将是继石油、煤和天然气之后的主要能源,人类将从“石油文明”走向“核能文明”!!

证券之星估值分析提示融发核电盈利能力比较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。更多

证券之星估值分析提示中国广核盈利能力平平,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏低。更多

证券之星估值分析提示中国核电盈利能力平平,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。更多

以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的是传播更多详细的信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关联的内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至,我们将安排核实处理。